La matière Programmation en C++ est destinée aux étudiants inscrits en troisième Licence en Automatique (L3).

- Enseignant: Ouerdia Megherbi

La matière Programmation en C++ est destinée aux étudiants inscrits en troisième Licence en Automatique (L3).

لذلك فان دراسة الطالب للاتصال التنظيمي من زواياه ومداخله المختلفة وتحليله و تشخيص أنواعه و معرفة خصائص كل نوع من الاتصال يعتبر قضية رئيسية لفهم الطالب لواقع الاتصال التنظيمي في كل نوع من أنواع المنظمات .

ان الهدف من تدريس هذا المقياس لطلبة سنة ثالثة اتصال هو تحقيق غايات ومعارف عملية تقوي المدارك النظرية و التطبيقية حول التنظيم ، نوجزها فيمايلي : 1) العامل الانساني كفاعل وكموضوع في التنظيم 2) التنظيمات كعينات نختبر من خلالها تطور المجتمع في الجوانب التنظيمية و الاقتصادية و الادارية 3) التنظيمات كمحك ومعبر عن الابعاد الحضارية للمجتمع ، تجسيد الهوية الثقافية التنظيمية لأي مجتمع 4) علاقة السلطة وصناعة القرار داخل التنظيم 5) القيادة و الترشيد الاداري 6) القيادة والاتصال .

المعارف المسبقة المطلوبة : أن يكون الطالب على اطلاع عام بأوليات علوم الاعلام والاتصال ، مجالات دراستها وتخصصاتها اضافة الى تمكين الطالب من كسب معارف مفاهيمية حول التنظيم الادراي بكل أنواعه وهو محور هذا التخصص

![]() Fiche-contact

Fiche-contact

Cours, TD : Dr. Hocine TEBBICHE.

![]() Pré-requis

Pré-requis

Ce cours est destiné aux étudiants de première année Master en Génie Mécanique (Energétique). Pour suivre ce cours, l’étudiant doit avoir des connaissances préalables en :

![]() Objectifs du cours

Objectifs du cours

Décrire, à partir des notions de base de mécanique des fluides et de turbomachines, les méthodes de conception, d'analyse et de construction des turbomachines pour permettre aux étudiants la compréhension des écoulements qui s'établissent dans les turbomachines et pour développer des éléments de base pour la conception et la sélection de ces machines.

Le charbon, le gaz naturel et le pétrole sont des matières présentes dans le sous-sol de la terre. Leur particularité, c’est qu’elles brûlent très bien : ce sont d’excellents carburants. Mais ils présentent deux très gros inconvénients: le premier, c’est qu’en brûlant, ils dégagent beaucoup de particules qui polluent l’atmosphère. Le second, c’est que leur quantité sur Terre est limitée. Les énergies renouvelables se présentes comme solution pour ces inconvénients.

A travers ce cours intitulé « Les énergies renouvelables » nous allons nous familiariser avec les différentes énergies propres et inépuisables à savoir, l’énergie du soleil, le vent, l’hydraulique et la biomasse.

Le cours est destiné aux étudiants de 1 ère année Master spécialité énergie renouvelable.

À la fin de ce cours l'apprenant sera capable de :

![]() Connaître la différance entre une énergie propre et une autre qui est polluante.

Connaître la différance entre une énergie propre et une autre qui est polluante.

![]() Connaître les différentes énergies propres et inépuisables.

Connaître les différentes énergies propres et inépuisables.

![]() En termes de connaissances, connaître les notions de base permettant la conversion d’une énergie naturelle à une autre qui est la production d’électricité.

En termes de connaissances, connaître les notions de base permettant la conversion d’une énergie naturelle à une autre qui est la production d’électricité.

![]() En termes de savoir-faire, Le dimensionnement d’un système de production d’énergie électrique, L’étude d’un système complexe basé sur des énergies de production aléatoire.

En termes de savoir-faire, Le dimensionnement d’un système de production d’énergie électrique, L’étude d’un système complexe basé sur des énergies de production aléatoire.

Le DESSIN TECHNIQUE, qu'il soit réalisé manuellement ou par l'intermédiaire de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), est un langage universel ; c'est-à-dire que le monde entier lit et parle ce langage technique de la même façon et sur les mêmes bases. Il a donc ses propres codes et ses propres, conventions universelles ; ainsi que sa propre lecture. Appelé dessin technique ou aussi dessin industriel, ce langage figuratif (dessin/ figure) nous permet de lire les représentations techniques ; ce qui favorise une communication technique commune à tous les dessinateurs, ingénieurs et spécialistes du métier. Nous pensons qu’au-delà des compétences techniques et théoriques, que peut acquérir un étudiant tout le long de son cursus. Ce module permettra de développer les compétences de création des dessins techniques sur planche, en utilisant les instruments appropriés (règles, des équerres, des compas, des crayons techniques…etc.). De plus, permettre l’interprétation des plans et des schémas techniques, de créer des dessins précis et détaillés, d'ajouter des dimensions, des annotations et des symboles. De plus, réaliser des modèles 3D pour visualiser les projets sous différents angles et perspectives.

Ce cours complet du module «Électricité fondamentale » est destiné aux étudiants de la deuxième année Ingénieur TC-GM .Apprendre les bases de l'électricité Se familiariser avec les circuits élémentaires utilisés afin d'être capable d’identifier les différents blocs fonctionnels d'un schéma électrique.

Ce cours complet du module «électronique fondamentale » est destiné aux étudiants de la deuxième année Ingénieur TC-Génie Mécanique .Ce cours permet à l’étudiant de connaitre les propriétés, les modèles électriques et les caractéristiques des composants électroniques : diodes, transistors bipolaires et amplificateurs opérationnels. Ces composants entrant dans la constitution de nombreux montages électroniques réalisant des fonctions ou opérations très variées.

Le cours d’Electronique fondamentale1 ELN1 est une unité d’enseignement qui permet à l'étudiant de licence L2 spécialité : Electrotechnique, de se familiariser et de comprendre les notions fondamentales sur les composants d’électronique et leurs applications pratiques.

Dans notre cas, on procède d'abord, au chapitre I, à l’étude des circuits électriques en régime continu, ou l’étudiant aura à appliquer les lois de Kirchhoff ainsi que les différents théorèmes applicables aux circuits ou réseaux électriques complexes. Ces lois et théorèmes sont fondamentaux et seront nécessaires durant tout le reste de sa formation.

Ensuite, au chapitre II, l’étudiant entamera l'électronique proprement dite par l’étude de ces composants de base tels diode, transistor, ..., etc.

Ce chapitre, sera donc consacré à l’étude de la diode. L'étudiant devra comprendre la constitution et le fonctionnement de la diode ainsi que ses principales fonctions ou applications telles que :

· La limitation ( écrêtage) de la tension,

Dans un réseau électrique plusieurs éléments sont

associés, à savoir des résistances, des bobines, des condensateurs et des

composants à semi-conducteurs tels que diodes, transistors ou d’autres composants

électroniques. En outre, l’étude d’un tel circuit est une opération

parfois complexe sans avoir des notions et des lois permettant d’analyser, de

calculer les différents grandeurs liés aux réseaux électriques.

Donc la connaissance des lois et des théorèmes liés à la résolution des circuits électriques est indispensable. Ce cours intitulé « Électronique fondamentale » vous permet d’acquérir les différentes méthodes utilisées dans l’analyse des réseaux électriques pour la maîtrise du calcul des différentes grandeurs liés à un circuit électrique.

A l'issu de ce module, l’étudiant sera capable de:

Introduction

Qu’est ce que l’écologie ?

Le mot écologie vient de deux mots grecs oikos et logos. Le mot oikos signifie maison ou habitat et le mot logos est la science. Sur le plan étymologique, le mot écologie est la science de l’habitat au sens large, autrement dit la science de l’environnement.

- L'écologie est donc la science qui étudie les relations des êtres vivants dans leur environnement.

- La science qui étudie :

- Les conditions d’existence des êtres vivants

- Les interactions et relations existant entre les êtres vivants

- Les interactions entre les êtres vivants et leur milieu = les écosytèmes

Qu’est ce que l’écophysiologie ?

Comprendre comment les animaux s'adaptent à leur environnement par les moyens physiologiques et comportementaux et comment leurs capacités physiologiques influencent leur distribution dans l'espace et dans le temps.

Les facteurs écologiques et leurs influences sur les êtres vivants

On appel facteur écologique tout élément du milieu susceptible d’agir directement sur tout les êtres vivants au moins pendant une phase de leur développement.

- On utilise les facteurs écologiques pour décrire et analyser un écosystème ou une espèce donnée.

Les facteurs écologiques agissent sur les individus de diverses façons

1- La répartition géographique

On éliminant certaines espèces dont les caractères climatiques ou physico-chimiques ne leur conviennent pas. Il y aura incompatibilité avec les exigences vitales de l’espèce.

Exemples :

- La répartition des larves de Coléoptères xylophages sous les écorces d’arbres morts est fonction de leur résistance à la température

- Les larves de Buprestidés Chrysobothris affinis thermophile, se localisent à la phase supérieure des arbres abattus où la température est élevée. Elles sont rares sur les côtés de l’arbre et absente sur la face inférieure non ensoleillée.

![]() -Le peuplement

entomologique des orties est fort différent suivant que ces plantes soient à

l’ombre ou au soleil : Au

soleil les

Aphidiens et les psylles qui dominent

-Le peuplement

entomologique des orties est fort différent suivant que ces plantes soient à

l’ombre ou au soleil : Au

soleil les

Aphidiens et les psylles qui dominent

![]() A l’ombre les collemboles et les

acariens qui dominent

A l’ombre les collemboles et les

acariens qui dominent

-Les mammifères se déplacent d’un point d’eau à un autre sans revenir à leur point de départ, l’assèchement progressif du Sahara a éliminé la grande faune de la savane qui s’est déplacée vers le sud.

2 – Densité des populations

Modifications des taux de natalité, de mortalité et de fécondité de diverses espèces on agissant sur le cycle de développement et en provoquant la migration

Exemples

- Les basses températures ont souvent un effet catastrophique sur les populations animales qui peuvent même être éliminées

- Les effets de la vague de froid sur la faune de la Camargue : la population des flamants fût presque anéanties, les insectes de profondeurs sont gelés.

- Les migrations d’acridiens sont en parties causées par la sécheresse qui réduit les possibilités d’alimentation des larves.

- La copulation est inhibée chez 80% des femelles par une atmosphère saturée chez les papillons nocturnes : Panolis flammea et la ponte est moins importante à 100% d’humidité.

2- Apparition des modifications adaptatives

Modification du comportement du métabolisme (diapause- hivernation – estivation…….)

Exemples :

- Les œufs des moustiques pondus dans des lieux secs restent en dormance jusqu’à ce que la pluie vient remplir la dépression où ils se trouvent.

- Le moustique : Culex fatigans ne se nourrit et par conséquent ne pique plus dès que l’humidité relative descend au dessous de 40%.

1- Lois et concepts rattachés aux facteurs écologiques

Loi du minimum, facteur limitant et loi de tolérance :

1-1. Loi du minimum de Liebig 1840

Découverte dès 1840 par Liebig, elle concernait initialement l’influence respective des différents éléments minéraux indispensables aux plantes cultivés. Elle stipule que la croissance d’un végétal n’est possible que dans la mesure où tout les éléments indispensables pour l’assurer sont présents en quantité suffisante dans le sol. Se sont les éléments déficitaires qui conditionnent la production des cultures.

1-2. Facteurs limitant

- La loi du minimum de Liebig peut être généralisée à l’ensemble des facteurs écologiques sous forme d’une loi des facteurs limitants, que l’on peut énoncer de la façon suivante :

« La manifestation de tout processus écologique est conditionnée dans sa rapidité et son ampleur par celui des facteurs qui est le plus faiblement représenté dans le milieu »

- Un facteur écologique joue le rôle de facteur limitant lorsqu’il est absent ou réduit au dessous d’un seuil critique ou bien s’il excède le niveau maximum tolérable.

- Exemples :

· Dans deux lacs du Wisconsin relativement riche en Calcium il y a deux et trois fois plus d’animaux que dans deux autres lacs analogues pauvres calcium

· La teneur de l’eau de mer en phosphate joue le rôle de facteur limitant et règle l’abondance du plancton ainsi que la production du milieu.

· Dans les régions à climat chaud et aride l’eau est un facteur limitant.

· Dans les régions à climat froid la température est en générale le facteur limitant.

1-4.

La

loi de tolérance

Chaque être vivant présente vis-à-vis des divers facteurs écologiques des

limites de tolérances entre lesquelles se situe son optimum écologique.

Cette notion a été établie par Shelford (1911) lors de son étude de l’écologie

des Cicindelles qui habitent les rives du lac de Michigan. Il a montré que la

période de reproduction de ces insectes est celles où leurs exigences sont les

plus précises. Pour que la ponte ait lieu et pour que les jeunes larves survivent,

il faut que les œufs soient déposés dans le sol poreux, sableux, contenant peu

d’humus, bien drainé dont la teneur en eau et la température sont précises

entre les limites assez étroite, les œufs sont pondus en général à l’ombre de

petits cailloux où la lumière est atténuée.

Adaptation aux facteurs de l’environnement

Acclimatation

- Les individus, les populations, les communautés d’êtres vivants ne subissent pas de façon passive d’influence de l’environnement, ils présentent une plasticité écologique leur permettant de s’adapter aux fluctuations temporelles et spatiales.

- L’adaptation physiologique encore dénommée acclimatation qui constitue la première expression de la plasticité écologique des espèces. Elle résulte de l’existence de mécanisme de régulation provoquant des modifications métaboliques de nature homéostasique qui permettent aux êtres vivant de maintenir constant et à une valeur optimale leur condition interne face à des fluctuations du milieu ambiant.

Exemple : Quant une personne est transportée brusquement de basse en haute altitude, le taux d’oxygène dans son sang baisse à cause de la raréfaction de l’air. Cette baisse est compensée par une accélération de la respiration, donc c’est une réponse physiologique rapide puis, elle est remplacée par des formes d’acclimatations à plus long terme, comme la fabrication de plus de globules rouges.

L’accommodation correspond à une modification phénotypique résultant de l’action des facteurs écologiques sur la croissance des organismes (les espèces végétales fournissent de nombrables exemples).

L’apparition d’écotype représente la forme d’adaptation la plus parfaite des populations d’une espèce donnée aux conditions écologiques locales.

A la différence des accomodats, les écotypes constituent une expression héréditaire, génotypique de la plasticité écologique des êtres vivants.

Sélection naturelle et adaptation

La sélection naturelle est la force directrice de l’évolution. C’est le processus qui conduit à une meilleure adaptation des organismes à leur environnement.

La conjugaison de l’action des facteurs ècologiques et de la sélection naturelle est à l’origine de l’apparition des écotypes dans le premier stade et ultériurement conduit à la différenciation des espèces.

Exemple du rôle de la sélection naturelle a été donné sur le mélanisme industriel d’un papillon nocturne Biston bilatularia. L’auteur a démontré que ces faits peuvent être mis directement avec la prédation qui joue un rôle déterminant de la sélection naturelle.

La recherche des facteurs limitant

Un certain nombre de règles simples permettent dans certains cas de connaître la nature d’un facteur limitant :

- Si une espèce a des limites de tolérance étroites pour un facteur du milieu qui varié dans le biotope étudié.

- Par contre un facteur relativement constant pour lequel l’espèce a de large limite de tolérance, celui-ci ne peut pas être un facteur limitant.

- Une méthode pratique pour connaître un facteur limitant, consiste à étudier les espèces sur les limites de leur air de répartition de quelques espèces sur les limites de leur air de répartition de quelques espèces d’oiseaux comme le Vanneau Vanellus vanellus.

- Ce ci montre que la température est le facteur limitant de répartition car les autres facteurs n’ont pas changé pendant la période d’étude.

La connaissance des facteurs limitant peut avoir une grande importance en écologie appliquée et en particulier dans la lutte contre les ravageurs des cultures.

II - Classification des facteurs écologiques et leurs rôles

L’étude des mécanismes de l’action des facteurs écologiques est appelée écologie factorielle constitue une étape indispensable pour la compréhension du comportement et des réactions propre aux organismes, aux populations et aux communautés dans les biotopes aux quels ils sont inféodés.

Il existe plusieurs modalités de classification de facteurs écologiques :

1- Les facteurs abiotiques de natures physiquo-chimique (facteurs climatiques) et des facteurs biotiques (parasitisme, prédation, alimentation…..etc.) ;

2- Certains facteurs écologiques sont dit indépendants de la densité parce qu’ils exercent leurs effets sur les individus pris isolement de façon indépendante de la densité de la population à laquelle ils appartiennent. La quasi totalité des facteurs physico-chimique peuvent être rangés dans cette catégorie, à l’opposé, il existe des facteurs dépendants de la densité essentiellement les facteurs biotiques (Prédation, compétition ….).

3- La classification spaciale des facteurs écologiques qui tient compte de la nature du milieu dans lequel ils exercent leur action.

- Les facteurs climatiques (température, luminosité, précipitation…)

- Les facteurs édaphiques qui concernent les caractères physico-chimiques du sol

- Facteurs topographiques liés au précédent dont la nature dépend du relief du sol.

- Les facteurs hydrologiques

4- Une autre modalité de classification prend en considération les effets de la variable « temps » il est fondé sur les influences des fluctuations annuelles, saisonnières nycthémérales (rythme entre le jour et la nuit) propre au déplacement de la terre sur son orbite lesquels influent sur la plus part des facteurs écologiques.

La lumière

Elle joue un rôle primordiale dans la plus part des phénomènes écologiques. L’énergie lumineuse conditionne l’activité photosynthétique donc l’ensemble de la production de la biosphère et celle de chaque écosystème. Sa durée au cour du cycle nycthémérale (photopériode) contrôle la croissance des plantes et leurs floraisons mais aussi l’ensemble du cycle vital des espèces animales (phénomène d’hibernation, maturité sexuelle …).

Par son intensité et ses fluctuations au cour du cycle annuel la lumière constitue pour les végétaux un facteur limitant aussi bien pour les faibles éclairements situés à la limite du seuil de compensation photosynthétique que pour les flux intenses aux niveau desquels il apparait une inhibition de la photosynthèse au-delà de seuil de saturation. Sans la photosynthèse, la vie ne pourrait exister sur la terre. Elle constitue en utilisation de l’énergie libre de la lumière solaire pour effectuer la dissociation de l’eau, avec libération d’oxygène et fixation du CO2 de l’air.

La photosynthèse aboutie ainsi à la synthèse des glucides et d’autres substances par l’intermédiaire d’une série de réactions. L’énergie lumineuse sert donc indirectement de source d’énergie libre pour les êtres vivants. En fonction de l’intensité lumineuse pour laquelle l’activité photosynthétique des plantes est maximale. On distingue des espèces héliophiles (lumière) et des espèces sciaphiles (ombre).

La photopériode : joue un grand rôle dans l’écologie des divers êtres vivants au cour du cycle nycthémérale alterne une période d’obscurité et une période d’éclairement. On appel :

Scotophase : la période nocturne.

Photophase : la période du jour.

Leur durée relative déterminant la nature de la photopériode. Celle-ci varié selon la latitude et les saisons sauf aux équinoxes où il est de 12h de jour et 12h de nuit quelques soit la localité considérée. Les photopériodes courtes sont caractérisées par la prédominance de la scotophase et celle de grande durée par la photophase.

Schéma représentant les variations relatives de la scotophase et de la photophase d’été et hivers en Europe.

Chez les vertébrées terrestre, l’activité journalière d’alimentation le repos nocturne ou diurne (selon l’espèce) sont contrôlés par les heures de levés et du couchés du soleil ainsi que la durée de la photopériode.

- Les particularités éco physiologiques des organismes animaux obéissent à des rythmes saisonniers également contrôlés par la photopériode, chez de nombreuses espèces d’oiseaux, le développement testiculaire au quel est associé celui de plumage nuptiale est conditionné par un reflexe oculo-hypothalamo-hypophysaire lequel est initié l’allongement de la durée du jour pendant la période hivernale.

- Les migrations animales sont aussi sous la dépendance de la photopériode.

- Exemple : Les oiseaux leurs départs automnal vers le sud même si les conditions climatiques sont favorables et la nourriture est suffisante.

- Les phénomènes de diapauses chez les invertébrés sont souvent en relation avec la durée de l’éclairement.

II - La température

A- La température et la vie

La température représente un facteur limitant de toute première importance car elle contrôle l’ensemble des phénomènes métaboliques et conditionne de ce fait la répartition de la totalité des espèces et de la communauté des êtres vivants dans la biosphère ; le facteur se mesure aisément à un niveau de précision suffisant pour l’écologiste de labo et de terrain ;

Elle est le facteur éco fondamental, elle est reliée d’une manière directe à tout les autres facteurs et que l’organisme vivant est une machine thermique

La température de 50° peut être considérée comme une température limite pour la plus part des organismes animaux et végétaux du moins en ce qui concerne leurs vie active ; en effet les formes de vie ralentis permettent d’une manière générale la tolérance de température remarquablement plus élevée,

Peu d’Eucaryotes paraissent capable de vivre au dessus de 50°, il semble qu’à l’opposé la plus grande résistance des procaryotes à la haute température est mise en rapport avec l’absence de la membrane nucléaire et de fuseau mitotique.

Chez ces organismes la présence de ces structures semble limitée les eucaryotes à des biotopes dont les températures sont inférieur à 45°.

La température agit directement sur les activités enzymatiques et sur toutes une série de phénomène physico-chimique extrêmement important au niveau cellulaire

B-Sténothermie et Eurythermie

On appel sténotherme, un organisme qui ne tolère, en période de vie active du moins qu’un intervalle limite de température ambiante.

Au contraire un eurytherme, est un organisme doué d’une haute tolérance écologique par rapport à la température.

Un microtherme ou oligotherme : c’est un groupement d’organismes adaptés à des basse températures.

Un migatherme ou polytherme : c’est un groupement d’organismes adaptés à des températures élevées.

Les animaux endothermes (homéothermes) maintiennent leurs températures internes

quelques soit la température du milieu mais il n’est pas de même pour les ectothermes (poïkilothermes) ceux-ci ont une tolérance plus ou moins grande aux variations de températures suivant les espèces, mais aussi suivant la période de la vie. Le stade juvénile est en générale le mieux tolérant.

C- Tolérance de températures élevées

Une température est définie comme létale lorsque 50% de la population meurent. Les températures trop élevées conduisent à la mort en intervenant sur plusieurs facteurs les deux les plus importants sont :

-La modification des interactions protéines-lipides et lipides-lipides. Ce qui conduit à la destruction de la membrane de la membrane plasmique.

-La dénaturation des protéines : qui a eu lieu entre 45°C à 50°C (agit sur le métabolisme et l’inactivation des enzymes).

D- Tolérance au froid

Quelques animaux ectothermes supportent sans problème des températures très basse alors que d’autres meurent dés qu’on s’approche de 0°C. Dans es pays froids les animaux vivent pendant de longue période dans un environnement dont la température est bien inférieur à 0°C. Pour cela les animaux terrestres s’enfoncent profondément dans le sol et les animaux aquatiques passent la période froide au plus profond de l’eau.

Ceux qui affrontent l’exposition aux températures négatives ont deux stratégies :

1-Les espèces s’opposant au gel

Tout fluide aqueux gèle au dessous de la température de solidification dés que des cristaux de glaces apparaissent et grossissent. Certains poissons de l’antarctique, des amphibiens et même quelques reptiles ainsi que de nombreux insectes vivent dans le grand nord, possèdent dans leurs milieu intérieur des substances qui leur servent d’antigel.

Exemples :

Chez les Téléostéens de l’antarctique : Ces poissons ont acquis la faculté de produire un antigel qui abaisse le point de congélation des fluides corporels jusqu’à -2,2°C. Cet antigel est constitué de macromolécules de glycopeptides qui sont présente dans les cellules et dans l’espace extracellulaire.

Chez les grenouilles : Elles utilisent une autre méthode pendant les périodes de gel. Elles accumulent beaucoup de glucoses dans le sang qui sert en contenir jusqu'à 45g par litre.

Chez les arthropodes : de nombreux arachnides et insectes disposent d’un antigel (glycoprotéines) plus efficace car ils sont protégés jusqu’à moins -15°C.

2-Les espèces qui tolèrent le gel

Les animaux gelés ne bougent, ne respirent plus, leur cœurs ne bas plus, leur sang ne circule plus, la seule fonction qui persiste est une faible activité neurologique.

Il y a une condition primordiale, seule les fluides extracellulaires peuvent êtres gelés, l’hyaloplasme ne doit pas geler si non la mort de la cellule est immédiate. La membrane plasmique est un point faible chez les animaux supportant le gel, il existe des composés qui stabilise les couches lipidiques, il s’agit soit d’un acide aminé (proline) soit un disaccharide (trihalose). Ces substances limitent la quantité de glace formée et le passage d’eau vers le milieu extérieur.

E-Régulation thermique :

Les réponses au froid et au chaud.

Chez les animaux endothermes la réponse au froid se fait de différentes manières :

a-Réduction de gradient thermique entre l’animal et son environnement : Les mammifères de petites tailles perdent beaucoup de calories lorsque leur environnements se refroidis. En effet plus un animal est petit plus sa surface corporelle est plus importante par rapport au froids. Ces animaux abaissent de façon plus importante leurs températures internes pendant les périodes froides. Toutes les fonctions alors ralentis ce qui économise l’énergie.

-Malgré les réserves accumulées avant la période froide, seul un métabolisme réduit au minimum permet la survie, ce que constitue l’hibernation.

b-Augmentation de l’isolation thermique : La température interne d’un animal n’est pas homogène. En effet les tissus producteurs de chaleur sont regroupés dans la région centrale du corps. Cette zone plus chaude est isolée de l’environnement par un tissu sous cutané (poils, peau, phanères) dont la température peut être inférieur à celle du noyau central.

- D’autres adaptations permettent de lutter contre le froid par l’épaississement de la fourrure ainsi que le stockage des réserves lipidiques.

- Une autre forme d’adaptation comportementale : les oiseaux mettent la tête et les pattes le plus souvent dans leurs plumes.

- Dans l’antarctique les animaux tendent à se regroupés pour réduire les surfaces du corps exposés au froid. Exemple : le manchot.

Chez les ectothermes :

Ils doivent réduire l’évaporation pour conserver la chaleur. Ils utilisent des modifications de couleurs du tégument, en augmentant ou en diminuant la dispersion des mélanophores, plus ils sont étalés se qui assombris le tégument plus les radiations solaires sont absorbés au lieu d’être réfléchis. Exemple de certains animaux comme les chameaux ralentissent l’absorption de chaleurs en augmentant leur température interne. Elle peut passer de 35°C la nuit à 41°C dans la période chaude de la journée.

La transpiration provoque une perte de sel, certains animaux remplacent la transpiration par halètement (chien) qui a en effet une perte excessive de CO2 et accélération de rythme respiratoire et augmentation de travail des muscles thoraciques.

Chez les endothermes

- Thermorécepteurs : Il existe chez les endothermes deux niveaux d’informations permettant la régulation de la température corporelle :

- Récepteurs périphériques : au niveau de tégument

- Récepteurs centraux : situés au niveau de l’hypothalamus chez les

mammifères et de la moelle épinière chez les oiseaux.

- Les thermorécepteurs cutanés (périphériques) sont situés au niveau de derme, ils sont de deux formes :

-Les uns sont sensibles à la chaleur : corpuscule de RUFFINI.

-Les autres sont sensibles au froid : corpuscule de TRAUSS.

Se sont les récepteurs périphériques qui fournissent aux récepteurs centraux les informations sur la température ambiante.

F- Zéro-écologique

C’est la plus basse température externe à laquelle l’organisme peut accomplir ses fonctions normales. Le zéro-écologique d’une fonction ou d’un comportement est donc le seuil inférieur thermique de cette fonction.

Salinité

1. Rôle physiologique du sodium : le sodium est présent dans les tissus des plantes vertes à l’état de traces. Chez la plupart des animaux au contraire le sodium est le cation de plus important du fluide extracellulaire. Il participe pour la plus grande part au maintient de la pression osmotique du sang, des liquides interstitielles et protège l’organisme contre la déshydratation, il intervient dans l’excitabilité nerveuse et musculaire.

2. Rôle physiologique du potassium : c’est le principal facteur intracellulaire, il est surtout concentré dans la mitochondrie et il peut toute fois être relativement abondant dans les fluides extracellulaires des organismes herbivores à cause de sa présence constante dans les végétaux. Il joue un rôle fondamental dans l’établissement des potentiels des membranes et d’action et par la suite dans la transmission nerveuse et le travail musculaire.

3. Le sodium et le potassium dans la biosphère

Dans le milieu continental, ces deux éléments potassium-sodium sont pris du sol par les plantes et successivement ingérés par les animaux et reviennent au sol par les excréments, l’lumières et les cadavres.

4. Généralités sur la salinité

La salinité indique la teneur du milieu en sel caractéristique de l’eau de mer. Il existe à l’intérieur des terres des masses d’eau et des sols totalement indépendants de la mer.

- Halophile : désigne un organisme qui ne peut vivre qu’en présence d’une quantité importante de sel marin.

- Talassophile : ce sont des organismes appartenant à des groupes d’origines continentale qui montre une tendance à occuper des milieux marins surtout le littoral, ou qui sont inféodés à une nourriture marine. Ex : Les oiseaux marins se nourrissent d’algues

- Les espèces vivant exclusivement ou de préférence aux milieux dessalés sont des espèces dulcicoles ou dulçaquicoles.

- L’eau est considérée comme eau douce lorsque sa teneure totale en sel marin ne dépasse pas la valeur de 0,6 ‰.

- Les eaux contenant -35 ‰ de sel marin sont appelées eaux saumâtres.

- Les organismes capables de tolérer d’importante variations de salinité du milieu sont appelés Euryhalin.

- Ceux qui ne s’adaptent qu’a une bande étroite de la variabilité hyaline sont appelés Sténohalin.

Régulation osmotique et ionique.

1. Définition et généralités

Osmose : C’est un phénomène de diffusion d’un solvant à travers une membrane semi-perméable séparent deux solutions de la différence de concentrations différentes, qui résulte de la différence de pression (pression osmotique) entre deux solutions

· Plusieurs groupes animaux marins ont des liquides internes dont la pression osmotique est identique à celle de l’eau de mer, ils sont isosmotiques avec le milieu dans le quel ils vivent (isos – égale)

· Quant il y a une modification de la concentration du milieu extérieur l’animal peut y répondre de deux manières :

- soit il modifie la concertation osmotique de ses liquides organiques pour être enforme à celle du milieu, un tel animal est appelé osmoconforme.

- Soit il maintient ou règle la concentration osmotique en dépit des variations extérieures, l’animal est alors un osmorégulateur.

Exemple : un crabe marin conserve un milieu intérieur à forte concentration saline après avoir été transféré dans de l’eau saumâtre diluée, c’est un osmorégulateur typique.

- Les animaux d’eaux douces ont un milieu intérieur plus concentré que le milieu extérieur, ils sont hyperosmotiques. C’est le cas des crustacés dulcicoles.

· Si un animale a au contraire une pression osmotique inférieur à celle du milieu extérieur, il est dit hyposmotique comme les poissons osseux.

· On appel un homéostatique, un organisme capable de maintenir constante la concentration osmotique de ses fluides indépendamment des variations possibles du milieu, c’est le cas nettement de la plupart des vertébrés.

2. Contrôle de la concentration osmotique et ionique :

Des moyens différents peuvent être mis en œuvre pour contrôler la concentration osmotique et ionique des organismes dans des limites compatibles avec la vie, parmi les voies principales empreintées dans ce domaine par l’évolution animale on a :

§ Réduction du gradient osmotique entre le milieu interne et le milieu environnant. Exemple : les organismes euryhalins.

§ Augmentation de la perméabilité cellulaire, passage libre de l’eau de l’intérieur vers l’extérieur du corps. Ces animaux semi-perméables deviennent des osmomètres naturels et tolèrent des modifications volumétriques de leurs cellules.

§ Imperméabilité du revêtement cutané tant à l’eau qu’aux sels – RQ : aucun animal ne peut devenir totalement imperméable, au mois la surface respiratoire doit rester perméable. Exemple : les anguilles.

§ Régulation active de la pression osmotique, intervention des mécanismes actifs de compensation osmotique par élimination active se l’excès d’eau en milieu hypsométrique et réduction des pertes d’eau en milieu hyper osmotique.

3. 4 (grands) problèmes écologiques de la régulation osmotique et ionique :

a- Régulation ionique seule : la concentration osmotique de l’environnement ne diffère pas beaucoup de celle des tissus.

b- Régulation ionique jointe à une osmorégulation : elle permet aux tissus de garder une pression osmotique supérieure à celle du milieu externe. Ce sont des problèmes qui se posent aux groupes d’origine marine devenus capable de coloniser temporairement ou d’une manière stable un milieu moins salé. Ce type de régulation consiste à éliminer l’excès d’eau par production de l’urine hyposmotique. C’est un moyen efficace de conquérir des milieux osmotiquement variables.

c- Régulation ionique jointe à une osmorégulation qui maintient la concentration osmotique des cellules et des fluides organiques à un niveau inférieur à celle du milieu environnant, c’est le problème affronté par les groupes revenant périodiquement à la mer.

d- Vie terrestre : où les échanges d’eau et d’électrolytes ne peuvent plus s’effectuer directement avec le milieu extérieur. L’osmorégulation et la régulation ionique s’effectuent indirectement grâce aux apports de la nourriture et des boissons. Lorsque les animaux terrestres retournent à la mer, ils se trouvent dans un état de sécheresse physiologique ( ne peuvent pas utiliser l’eau de mer ).

4. L’osmorégulation chez les invertébrés

- L’importance de l’osmorégulation l’adaptation écologique des organismes est une évidence immédiate pour les organismes aquatiques, pour les animaux qui se chargent de cette regulation, mais les modalités sont très variables suivant les groupes systématiques

4.1. Les protozoaires :

-Les protozoaires d’eau douce :

Les protozoaires ont des vacuoles pulsatiles qui interviennent dans la régulation de la teneur en eau le l’hyaloplasme (milieu intérieure de la cellule) qui est hypertonique par rapport à l’eau douce.

Exemple : L’amibe possède une vacuole pulsatile qui augmente de volume jusqu'à réalisation d’une taille critique à partir de laquelle, elle expulse par exocytose son contenu, ayant ainsi repris sa taille minimale, elle recommence a se gonfler d’eau.

- Les protozoaires marins :

Ils n’ont pas de vacuoles pulsatiles, ils sont osmoconformes (isosmotiques).

4.2. Les plathelminthes :

A partir de ce groupe on voit paraitre un appareil excreteur,il est constitué par des protonéphridie à flamme vibratiles.

4.3. Les insectes :

Les relations entre l’équilibre hydrominéral et l’écologie des organismes sont nettement différents selon qu’ils soient adaptés à une vie entièrement aquatique ou à une vie terrestre.

Les systèmes excréteurs des insectes jouent un rôle majeur dans le maintien et la régulation de l’équilibre hydrominérale du milieu intérieur. Ils assurent le recyclage de l’eau et des sels minéraux à travers le système hémolymphe par le tubule de Malpighi et les glandes rectales par un jeu de réabsorption sélective qui se réalise contre un gradient osmotique et nécessite ainsi une dépense énergétique plus ou moins importante.

4.4. Chez les échinodermes :(oursin, étoiles de mer)

Ils possèdent une très faible régulation osmotique (absence d’organes rénaux) leur liquides internes sont pratiquement toujours isosmotiques avec le milieu environnant. Le gros des espèces est confiné en mer et bien que quelques unes puissent entrer dans l’eau saumâtres, elles sont pratiquement incapables de pulper dans des milieux d’estuaire cela est dû à l’incapacité de contrôler leur pression osmotique interne surtout à cause d’absence d’organes rénaux. Les échinodermes sont nés à la mer et sont limités à la mer.

5. L’osmorégulation chez les vertèbres

5.1. Les poissons

Les poissons d’eau douce, téléostéen, dulcicoles :

Ils sont hyper osmotiques et leur milieu intérieur tend à se diluer mais l’eau est éliminée continuellement par l’intermédiaire d’une urine hyposmotique par rapport au sang. Le volume glomérulaire est important, la peau est peut perméable à l’eau, mais l’eau et les sels peuvent pénétrer au niveau des branchies.

Les poissons d’eau douce qui se retrouvent dans l’eau de mer, ils sont hyposmotique par apport au milieu et tendent à se déshydrater, ils absorbent de l’eau de mer par le tube digestif. Celle ci est déssalinée par le rejet de sel au niveau des branchies. Le volume glomérulaire et l’urine est également osmotique par rapport au sang.

5.2.LES AMPHIBIENS

Leur adaptation au milieu terrestre est encore imparfaite. Ils sont en permanence confrontés aux problèmes.

Les rythmes biologiques en écologie

1. L’univers rythmique

Tous les organismes vivant sont compris dans le cadre structural du monde physique qui vibre suivant un grand nombre de rythme externe, journalier, saisonnier, tidaux, solaires et sidéraux (astres).

-L’homme primitif et ses proies possédaient un schéma d’activité basé sur le cycle de 24 heures. Les animaux poïkilothermes et les hibernants suivent les changements saisonniers de la température.

-Des facteurs climatiques ou astronomiques les plus importants d’entre eux et l’alternance de jour et de la nuit assurent le rôle de synchroniseur de rythme biologique.

2. Rythme d’emmagasinement de l’énergie

Il existe un rythme d’alternance des phases d’activités et des phases de repos des organismes: c.a.d. qu’une succession rythmique des phases d’approvisionnement en énergie et des phases d’utilisation de cette énergie emmagasinée pendant la phase d’activité. C’est le phénomène physiologique fondamental qui conditionne notre survie. L’alternance, accumulation, dépense d’énergie peut être régulière ou irrégulière. La succession du sommeil (repos) et de vielle (activité) est un exemple d’alternance rythmique. Il est évident que l’emmagasinement d’énergie a aussi pour but de minimiser la dépense métabolique totale c.a.d. d’épargner de l’énergie (cas d’exception les parasites unicellulaires, l’organisme fœtal).

3. Cycle circadien

Les rythmes biologiques d’un organisme sont surtout synchronisés avec les mouvements et les situations qui intéressent la terre en temps que corps astronomique. On a attribué longtemps à la périodicité journalière des organismes une origine purement exogène. Elle était considérée comme la simple résultante de la succession du jour et de la nuit, des variations de luminosité, de température, d’humidité, de concentration en oxygène et CO2 dissous dans l’eau que cette succession provoque. En faite, de nombreuses expériences ont montrés que le déterminisme de ces rythmes n’est pas simple et qui comporte bien souvent une composante endogène : horloge biologique. Cette composante est typiquement circadienne c.a.d. qu’elle s’exprime suivant une périodicité d’environ 24 heures. En condition normale, les facteurs du milieu synchronisent les rythmes circadiens avec la durée du jour 24 heures précise, lorsque ces facteurs sont modifiés de légère différence peuvent ce manifestés entre la période de rythme endogène et la durée du jour.

4. Rythme nycthéméral

Il est réservé au fait écologique qui se déroule suivant la succession du jour et de la nuit sous références à leur déterminisme endogène ou exogène.

Exemple : rythme nycthémérale de la photosynthèse, de la migration…..etc.

L’horloge écologique est donc un mécanisme qui fonctionne d’une manière continue mais qui est réglé et « mit à l’heure » pour des impulsions du monde extérieur.

N.B. Il faut considérer aussi l’influence de l’éthologie sur les rythmes circadiens.

Ex : Bien les cervidés, si l’homme le les chasse pas, ont des habitudes diurnes. Mais ils deviennent nocturnes si l’homme les poursuit, et les prédateurs doivent ajustés leurs rythmes sur leurs rythmes circadiens sur le rythme de leurs proies et sur leurs variations éventuelles.

5. Rythme annuel

La succession des saisons provoque des variations pour la durée respective du jour et de la nuit. Ces changements ont des répercussions évidentes sur le taux d’activités, de métabolisme et la croissance des organismes.

L’activité reproductrice de la plus part des animaux et des plantes d’au moins des régions tempérés suit un rythme annuel bien connu ; ce rythme est suivant basé sur la longueur différente du jour et de la nuit c.a.d. « le photopériodisme», lorsque le photopériodisme joue un rôle fondamental dans le cycle biologique d’une espèce à longue répartition géographique les synchronisations des divers phases du développement s’effectue d’une manière différente suivant la latitude.

6. Les biorythmes chez l’homme

Chez l’homme également se manifeste un certain nombre de rythme qu’il faut actuellement l’objet de recherches multiples d’ordre physiologique, son système endocrinien est étroitement contrôlé par le complexe épothallamo-endocrinien est étroitement contrôlé par le complexe épothallamo-épophysaire, il joue un rôle essentiel dans le déterminisme de ces rythmes.

-Le contrôle hormonal des biorythmes de l’homme est le même que celui des autres vertébrés.

-Rythme annuel : les rythmes à périodicités annuelles les plus souvent cités concerne le fonctionnement cardiaque (les fréquences moyennes des pulsations) qui atteignent le maximum en été.

-Chez l’homme il existe aussi des rythmes saisonniers de sensibilités aux maladies, indépendantes de la variation saisonnière de la virulence des agents pathogènes ou bien liés plus ou moins directement à des variations climatiques saisonnières.

-Les rythmes circadiens : Le rythme le plus évident est l’alternance de vielle et sommeil. Cette alternance repose sur un rythme endogène dont la période est un peut supérieur à 24 heures.

- Le rythme circadien d’alternance vielle sommeil s’établie progressivement au cours de l’enfance pour se stabiliser définitivement vers la dixième année.

-La variation circadienne des fonctions de l’organisme humain influe sur un comportement et sur son efficience ainsi l’efficacité des travailleurs présente une variation circadienne parallèle aux variations de la température interne. Les meilleurs rendements se superposent au maximum de température interne c’est à dire au moment où l’activité métabolique de l’organisme est la plus interne.

- Déterminant génétique : les mécanismes biologiques qui régissent l’ensemble des rythmes biologiques comportent une forte composante génétique.

- Exemple Chez l’homme des comparaisons entre vrai jumeau ont révélés que ceux-ci avaient des rythmes biologiques plus proches que ceux des faux jumeaux. Le rôle du système nerveux : Chez l’homme et les animaux le système nerveux est le lien où prennent leur origine un certain nombre de rythme endogène.

- Chez les vertébrés « les horloges biologiques » ont même était identifiés dans l’encéphale et plus précisément dans le noyau «supra chiasmatique» d’un centre régulateur de la physiologie et des comportements tidaux qui est « l’hypothallamus ».

Valence écologique

On appel valence écologique d’une espèce de toute autre catégories systématiques ou encore d’un groupement d’espèces la capacité de saturer des milieux différents c.a.d. d’accepter diverses conditions écologiques.

1. Sténoécie et Euryécie

Une espèce ou un peuplement à basse valence écologique ne pourra toléré qu’un intervalle limité du champ de variabilité du milieu, elle est sténoécie : une espèce capable de peupler un grand nombre du milieu ou un milieu très variable, est au contraire euryécie.

La valence écologique est défini d’une manière très précise en fonction des facteurs caractéristiques qui joue un rôle discriminant dans certaines catégories de biotope : la température, la lumière, la salinité, pression osmotique…..etc.

-Une espèce doué d’une valence écologique élevé soit aussi eurytope c.a.d. largement distribuée sur la terre, c’est inversement parmi les espèces sténoéce que se trouve souvent les espèces sténotope c.a.d. à distribution géographique très limitée.

2. Euryécie et eurytopie

La correspondance entre l’étendue de l’aire de distribution et la valence

écologique d’une espèce n’est absolue ni constante certaines espèces peuvent être à

la fois eurytope et sténoécie si elles sont liés à des zones biotiques déterminés au

contraire bien des mammifères sont doués d’une haute valence écologique, mais ils

sont remarquablement sténotope si l’on considère leur taille et leur possibilité de

déplacement.

En effet une fausse impression d’eurytopie peut être obtenue on considérant l’étendue de l’aire de distribution d’une espèce qui peut être sténoécie mais inféodé à un domaine largement répondu sur une grande région uniforme par ces caractères écologiques. Ex. la steppe et la toundra.

D’autres cas où l’eurycie double l’eurytopie ceci s’applique aux espèces utraquistes. Les espèces ubiquistes sont celles qui, s’associant des facilités de transport d’introduction passive et ont une grande adaptabilité éco physiologique peuplant des régions et des biotopes si nombreux, qu’elle finit de se retrouver pratiquement partout.

3. Valence écologique et cycle vital :

- La loi du minimum au niveau d’une espèce signifie que la présence continue d’une espèce dans un milieu déterminé dépend de la capacité de survie de stade biologique le plus sensible et le plus sténoèce.

Ex : La sensibilité des animaux marins à la salinité varie au cours de la vie d’une espèce, les plus importants correspondent au stade embryonnaire et stade de reproduction.

4. Notion de races et de groupes écologiques :

La valence écologique n’est pas nécessairement identique chez tout les représentants des espèces euryèces, si le champs de variabilité écologique est couvert par une espèce suffisamment étendue il arrive fréquemment qu’une population quelconque par celle qui constitue le mosaïque dont l’espèce résultante ne tolère qu’une fraction de ce champ et ne puissent survivre si elle est placée dans un autre secteur que celui-ci. Ex : Plusieurs espèces euryhalines se composent de toute une chaîne de population locale dont chacune habite des milieux à oscillation de salinité bien plus modeste que les oscillations tolérés par l’espèce dans son ensemble. Dans le cas où se rencontre les différences génétiques (la fréquence varie de certains génotypes) de la taille, l’anatomie, ou la pigmentation qui accompagne la différenciation écologique. Ce cas est réservé à l’appellation de races écologique. Dans ce cas où la composante génétique est incertaine et inconnue le terme groupe écologique et physiologique est préférable.

5. Valence écologique et morphologie :

Il est souvent possible de déceler chez certains phénotypes et même au niveau des génotypes des comportements écologiques différents. Ceci explique pourquoi un déplacement de fréquence génique dans une direction détermine la pression de la sélection naturelle s’accompagne des caractères particuliers et différencie de l’habitat. Ce déplacement peut même aboutir à la disparition complète de certains phénotypes au sein de la population. Ex : Le saumon habite les régions nord-est des états unis retenu aux milieux dulcicole est plus petit que les espèces marines originelle, la cause de la diminution de taille a été tour à tour recherché dans les facteurs thermiques et dans le déséquilibre osmotique dû à la rareté de certains ions.

Les règles écologiques chez les homéothermes

Définition du terme homéotherme s’applique à des organismes qui conservent leur température corporelle constante quelques soit celle du milieu extérieur

Règles écologiques

On comprend sous cette dénomination un ensemble de relations établies sur une base statistique qui relie les variations de facteurs écologiques isolés ou ensemble de facteurs à des variations morphologiques (taille, forme du corps ou de partie du corps, couleur) ou physiologiques( rythme de développement , fécondité, cycles biologiques).

Certaines règles ne valent qu’à l’intérieur de groupes systématiques très limités ; d’autres ne concerne que quelques espèces voisines en taxonomie ou vivant en conditions écologiques analogue.

D’autres règles ont été prposés au niveau des faunes entières, vivantes ou fossiles (nanisme et gigantisme, règle des couleurs).

1. Règles de Cloger

Cette règle traite des relations existantes entre l’humidité et les variations de couleur des animaux

Les populations (races, sous espèces) d’homéothermes vivant dans les zones les plus arides ont des teintes plus claires, c'est-à-dire qu’elles ont moins de mélanismes dans leurs téguments.

Il ne s’agit pas seulement de grandes différences liées au macroclimat mais aussi de gradients microclimatiques. Par exemple, la sous espèce hydrophile de microtusarbalis est généralement plus mélanisée que la la sous espèce des jardins, les taupes américaines de genres Scapanus et Scalopus sont noirâtres en régions pluvieuses et nettement plus claires en régions sèches. Les Scapanus et Scalopus sont bruns en Californie Septentrionale et argenté dans le sud de cette région.

2. Règle de Bergmann

La règle de bergmann établit des relations entre le climat thermique de l’environnement, la taille et le rapport de la surface au poids du corps chez les vertébrés homéothermes

Il est connu qu’en conditions égales les homéothermes perdent la même quantité de chaleur par unité de surface. Or volume et masse augmentent avec le cube des dimensions linéaires. La surface, seulement avec le carré de celle-ci : un animal plus gros a donc une surface relativement moins grande qu’un animal du même groupe systématique et il prend proportionnellement moins de chaleur. Les animaux de climats froids sont donc avantagés par une réduction de leur surface corporelle par rapport à leur volume et leur poids.

En partant d’une généralisation de la règle de Bergmann au niveau de la faune entière, les paléontologistes expliquent l’extinction plus rapide des mammifères de petite taille par rapport aux pachydermes et aux autres grands herbivores, pendant les périodes glaciaires du quaternaires. Cette différence serait due à une bien plus grande difficulté de thermorégulation pour les micromammifères, liée au rapport surface/volume du corps, relativement défavorable.

Deux catégories de phénomènes morphologiques se rattachent à cette règle :

1- Les variations de la taille des organismes pris dans leur ensemble. Ces variations sont l’objet de règle de Bergmann elle-même.

2- Les variations de dimensions des appendices du corps. Celles-ci sont illustrées par les règles de Rensch et d’Allen.

Chez une même espèce ou chez des espèces voisines,, à égalité d’autres conditions écologiques (ressources alimentaires, densité de populations, pression de prédations ou de parasitisme, disponibilité en vitamines………..etc.). Les tailles les plus grandes sont atteintes dans les plus froides de l’aire de distribution.

L’un des cas les plus classiques est représenté par les manchots. Aptenodytes forsteri vit le plus au sud, en plein continent antarctique. Il a une longueur de 100 à 120 cm et un poids de 34kg en moyenne, suivant les sexes (le mâle étant plus lourd) et ne mesure que 90-100 cm. Le gradient continu à travers les Pygoscelis et Spheniscus jusqu’à des longueurs de moins d’un demi mètre et de poids de 4 – 5 kg pour les espèces du groupe, les plus éloignés du pôle, qui vivent sur les littoraux de moins en moins froid jusqu’à la Nouvelle Zélande, l’Afrique, l’Amérique du Sud et enfin au Galápagos, où Spheniscus mendiculus est l’un des « pygmées » du groupe.

Aptenodytes patagonica Aptenodytes forsteri

(Poids de 34kgs, longueur 100 à 120 cm) (Poids 17 kg, longueur 90 à 100cm)

Figure montrant la différence de taille chez les deux espèces de manchots

3. Règle de Rensch

Il existe une sorte de sous règle de Bergmann dite de Rensch qui établit des liaisons entre le climat thermique et la longueur des ailes des oiseaux, cette règle dit qu’à l’intérieur d’un cycle radial ou d’une d’une espèce polymorphe, les populations ou les races vivant sous des climats plus froids ont des ailes plus allongés, mais relativement étroites par rapport aux populations qui vivent dans les régions les plus chaudes.

Ainsi le Macareux Fratercula arctica vivant au Spitzberg et dans le nord du Groenland a une longueur alaire de 175-195 mm les représentants de Fratercula arctica des côtes Norvégiennes, islandaises et du Groenland méridional ont une longueur alaire de 158-177mm, qui descend à 155-166mm dans les îles Anglo-Normandes et Helgoland, tandis que la longueur alaire des formes qui hivernent à Majorque est de l’ordre de 140 mm.

L’alouette connue du Nord Américaine forme un cercle des races dont celle de baie d’Huston mesure en moyenne 111,5mm de longueur alaire ; celle de Kansas et de Nebraska en mesure 105,8 mm ; au Nevada, la longueur alaire de cet oiseau est de 102,9 mm et de 97 et 99mm en Californie.

Sur un plan beaucoup plus général, et par cela même bien moins précis et plus riche d’exceptions, on remarquera que les minuscules oiseaux floricoles dont la longueur est de l’ordre de quelques centimètres vivent dans les régions les plus chaudes du globe, tandis que les géants (parmi les Crénés), vivent typiquement dans des régions relativement froides ou en haute montagne.

4. Règle d’Allen

C’est un corollaire de la règle de Bergmann qui trouve également son application dans le cadre des avantages offerts en pays froids, par une limitation de la surface du corps en relation avec la perte de chaleur. Cette règle indique que l’on observe une réduction relative des appendices chez les mammifères des zones froides : oreilles et queue plus courtes, cou et pattes moins élancées, et en générale des formes plus trapues. Cette règle à reçu des confirmations chez les lagomorphes.

Elle serait aussi valable pour le renard du vieux continent. Il est connu que les plus enthousiastes parmi les partisans de la règle de Bergmann s’appuient sur la série vraiment d’une évidence frappante, qui conduit du Fennec au Renard arctique ou Renard du désert, aux énormes pavillons auriculaires qui lui ont valu son nom anglais « Renard aux oreilles de chauves souris et au museau effilé, jusqu’au Renard arctique. Celui-ci a des pavillons vraiment minuscules et un museau réduit. Le terme intermédiaire de cette série serait offert par le renard européen.

Au laboratoire, il a été possible de

provoquer chez les rats un allongement relatif des pattes, oreilles et de la

queue, en élevant les jeunes animaux à des températures supérieures à la

normale. Dans des conditions analogues on a pu obtenir chez les poulets un

allongement relatif des pattes. Ces résultats suggèrent au moins au niveau

spécifique l’intervention directe d’une composante phénotypique comme la règle

principale de Bergmann.

Cette comparaison parait jouer un rôle essentiel dans le développement relatif du cœur, ce développement est plus important au climat plus froid en rapport avec un taux métabolique augmenté.

Chez Passer montanus de Russie septentrionale par exemple le poids du cœur représente presque 16% du poids total, il est de 14% dans le nord de l’Allemagne et de 13% en Allemagne Méridionale. Il en est de même chez l’Ecureuil (Sciurus) dès que l’on passe des forêts de la Prusse orientale au Sud-ouest de l’Allemagne (de 6,5% à 5% du poids total de l’animale) ; des faits analogues ont été vérifiés chez d’autres mammifères et oiseaux.

5. Règle de la fourrure

Les règles écologiques qui mettent en relation la taille des homéothermes avec les conditions climatiques sont complétées par la règle de la fourrure. D’après cette dernière règle, le pelage des mammifères (ainsi que le plumage des oiseaux) est plus épais et plus touffu en climat plus froid.

Cet épaississement aide évidement à limiter la dispersion de chaleur qui est déjà relativement réduite par une augmentation de la taille globale et par la réduction des appendices.

Il y a pourtant des exceptions avec des espèces à fourrure très épaisse en climat tropical.

Scholander (1966) qui a particulièrement étudié chez les mammifères les variations de la fourrure et du pouvoir isolant de la peau avec la latitude, pense toutefois pouvoir suggérer une explication physiologique précise pour ces exceptions.

Chez Bradype, par exemple, une fourrure épaisse pourrait être mise en rapport avec le taux métabolique très bas qui n’atteint que la moitié environ du taux de la plus part des mammifères ayant à peu près la même taille.

La faible isolation fournie par la fourrure du phoque et de l’ours polaire est compromise par une épaisse couche de graisse sous-cutanée.

6. Règle de la lumière

On possède de nombreuses données relatives à des mammifères domestiques et même à l’homme sur l’efficacité protectrice d’un tégument brun ou noir revêtant l’organisme entier ou des organes particuliers contre des radiations nuisibles.

Cette pigmentation protectrice peut intéresser, au-delà du tégument superficiel des formations internes à l’organisme : on a attribué par exemple, cette signification à la pigmentation différentielle de la pie-mère chez les blancs, chez les noirs la moindre pigmentation de celle-ci serait en relation avec une protection plus efficace déjà offerte par l’épiderme richement pigmenté.

Les règle écologique chez les hétérothermes

Définition du terme hétérotherme

Hétérotherme-Poïkilothermes

Poikilos : variable thermos : chaleur

Se dit des animaux dont la température varie avec celle du milieu externe comme les reptiles……

Le hétérotherme et les règles écologiques

De très nombreuses règles écologiques ont été proposées pour le hétérothermes terrestre et marin. Certaines de ces règles s’appuient de nombreux documents et s’appliquent à un grand nombre de phénomènes, d’autre ont une valeur plus limitée.

Nous aborderons dans cette partie quelques-unes des règles les mieux connues et applicables à une échelle systématique et biogéographique assez importante.

1. Variation de la taille

a). Règle de Jordan

Cette règle établit des rapports entre des caractères méristiques de téléostéens et de température de l’eau. Les animaux d’une espèce donnée vivant dans les eaux chaudes auraient un nombre de vertébrés inférieur à celui des animaux d’eau froide. Cette règle aurait une certaine valeur aussi pour des espèces appartenant au même groupe ou au même genre mais vivant typiquement dans des eaux au régime thermique différent.

Il a été possible parfois chez des poissons pélagiques de relier ces différences méristiques et les différences de taille adulte qui en résultant à des différences de taille des œufs.

La règle de Jordan a plusieurs exceptions qui, en partie, peuvent n’être qu’apparentes, car le cycle biologique complet, l’aire vitale, le rayon de déplacement des individus et des populations, la localisation topographique et la valeur génétique des « races » locales sont encore insuffisamment connus chez trop d’espèces, même d’intérêt économique élevé.

b). Règle de Rench pour les Mollusques terrestres

La taille des mollusques continentaux est optimale là où les conditions tropiques (nourriture, richesse en calcaire, concurrence réduite) et climatique (climat humide et frais) sont optimales. Cette règle qui vaut pour un grand nombre d’invertébrés, et même pour un vertébré hétérothermes, n’est donc qu’un cas de la règle de la taille chez les organismes à croissance indéfinie.

La taille d’un hétérotherme à croissance indéfinie, théoriquement illimitée, est maximale là où les conditions écologiques sont les plus convenables, en générale pour les espèces pluriannuelles, on considère la durée de vie comme un corollaire de cette règle. Une plus grande de taille étant considérée comme synonyme d’une plus grande longévité.

Ainsi, le long des côtes atlantiques françaises, plusieurs escargots des dunes accomplissent leurs cycles vitaux en une seule année tandis que sur les côtes méditerranéennes deux années sont nécessaires pour atteindre l’âge de la reproduction. Les conditions optimales serait plutôt les conditions atlantiques où le climat d’été frais et humide permet une vie active ininterrompue et supprime l’estivation. D’ailleurs les tailles maximales sont souvent atteintes sur les dunes atlantiques.

الأرطوفونيا هو تخصص يركز على تقييم

وتشخيص وعلاج والوقاية من اضطرابات التواصل واللغة. يعمل العلاجيون الأرطوفونيون مع

الأشخاص من جميع الأعمار، من الرضع إلى كبار السن، الذين يعانون من صعوبات في

مجالات الكلام واللغة والصوت والبلع والتنفس أو التواصل الاجتماعي. كما يتدخلون أيضًا مع

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية أو إعاقات أو إصابات في الدماغ أو

اضطرابات التطور. الهدف الرئيسي من العلاج الأرطوفوني هو تحسين جودة حياة المرضى عن

طريق مساعدتهم في تطوير أو تحسين أو استعادة قدراتهم في التواصل والبلع، مما يتيح

لهم المشاركة بشكل كامل في حياتهم اليومية والاجتماعية والمهنية.

L'orthophonie est une discipline qui se concentre sur l'évaluation, le diagnostic, le traitement et la prévention des troubles de la communication et du langage. Les orthophonistes travaillent avec des personnes de tous âges, des nourrissons aux personnes âgées, qui rencontrent des difficultés dans les domaines de la parole, du langage, de la voix, de la déglutition ou de la communication sociale. Ils interviennent également auprès des personnes atteintes de troubles neurologiques, de handicaps, de lésions cérébrales ou de troubles du développement. L'objectif principal de l'orthophonie est d'améliorer la qualité de vie des patients en les aidant à développer, à améliorer ou à retrouver leurs capacités de communication et de déglutition, ce qui leur permet de participer pleinement à leur vie quotidienne, sociale et professionnelle.

التعاون للامركزي الأورومتوسطي:

موضوع التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية يعد من المواضيع المستحدثة في الدراسات السياسية المقارنة والدراسات المناطقية. متوسطيا، فلقد شكل هذا النمط من العلاقات اللامركزية التوجه بنية جديدة لسياسات التعاون، تقحم الفواعل المحلية جنبا إلى جنب مع الدولة. فتتجاوز بذلك التحليل الأحادي الدولاتي التمحور وتعويضه بمنطق تحليل شبكي متعدد المراكز والفواعل.

نعمل من خلال هذه المحاضرة التعمق في معالجة العمليات" الأوروبية - المتوسطية "من منظور علائقي ونسعى لوضع إحاطة شاملة للكثير من الفواعل المنخرطة في النشاط المتوسطي للتعاون اللامركزي، وذلك من خلال الإشكالية المحورية التي تطرحها وتبحث في سياقها المتعلق بالكيفية التي تتكرس عبرها مسارات التعاون الإقليمية المتوسطية، الناشئة عن روابط فيما بين فواعل دون الدولاتية.

Ce résumé présente les principaux axes du cours intitulé "La gestion intégrée de l'eau et de l'énergie : regard critique sur l'expérience algérienne." Ce cours explore les fondements et les pratiques de la gestion intégrée des ressources en eau et en énergie en Algérie, tout en offrant une analyse critique de l'expérience du pays dans ce domaine.

L'Algérie, en tant que pays aride, est confrontée à des défis importants en matière de gestion des ressources en eau et en énergie. Le cours met en lumière la situation actuelle où les ressources en eau, déjà limitées, sont largement utilisées par le secteur agricole, tandis que le pays dépend fortement des hydrocarbures pour sa production énergétique. Cette dépendance aux énergies fossiles pose des problèmes de durabilité à long terme et expose le pays aux fluctuations des marchés mondiaux de l'énergie.

Le concept de gestion intégrée, au cœur du cours, vise à coordonner l'utilisation de l'eau et de l'énergie pour maximiser leur efficacité, réduire les inefficacités et limiter les impacts négatifs sur l'environnement. Cette approche nécessite une planification cohérente, une intégration des technologies innovantes, ainsi qu'une prise en compte des enjeux socio-économiques. Toutefois, le cours souligne que, malgré les efforts déployés en Algérie pour développer des infrastructures telles que les barrages, les usines de dessalement et les centrales électriques, la mise en œuvre d'une véritable gestion intégrée reste limitée. Les obstacles incluent la fragmentation institutionnelle, la dépendance continue aux hydrocarbures, et les défis liés à la gouvernance.

Pour conclure, ce cours propose des recommandations pour améliorer la gestion intégrée des ressources en Algérie. Il insiste sur l'importance de renforcer la coordination entre les secteurs, d'investir davantage dans les énergies renouvelables, et de promouvoir l'efficacité énergétique. En outre, il est crucial d'adopter une approche plus inclusive, impliquant les communautés locales et les parties prenantes dans les processus de décision. Le cours conclut que, bien que des progrès aient été réalisés, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre une gestion véritablement intégrée et durable des ressources en eau et en énergie en Algérie.

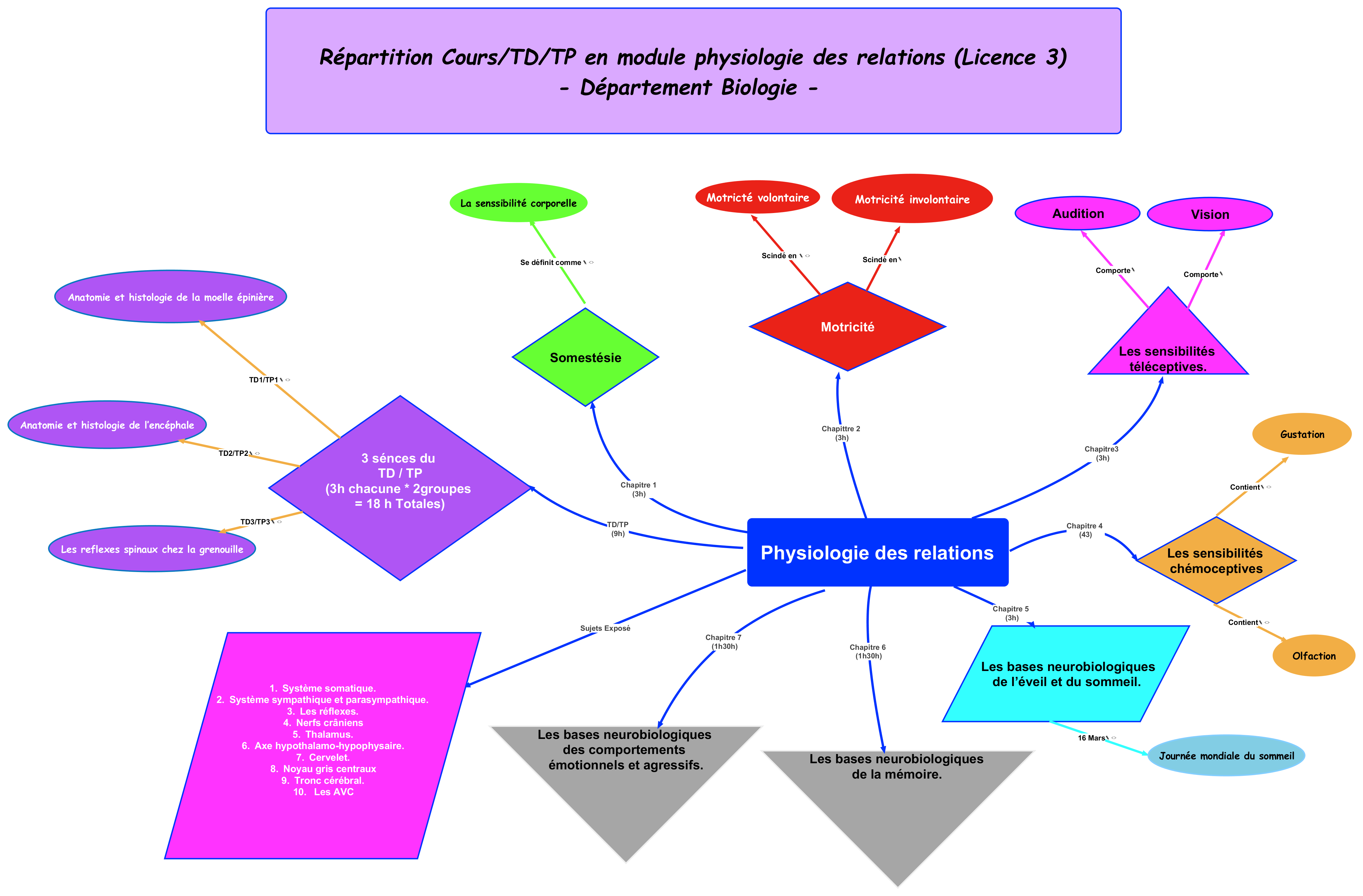

Le domaine de la physiologie des relations porte sur la relation qui peut exister entre les différentes fonctions nerveuses telles que les fonctions sensorielles, la motricité, la mémoire, le cycle veille/sommeil etc. Cette discipline étudie également les interactions entre un organisme vivant et son environnement.

Pour expliquer les événements qui surviennent au sein de notre corps, 2 approches sont possibles : une qui décrit le « pourquoi » de l’action et l’autre qui décrit le « comment ». Une réponse à la question « pourquoi je tremble quand j’ai froid ? » pourrait être « pour aider mon corps à se réchauffer, puisque trembler génère la chaleur ». Le « comment » de l’action pourrait s’expliquer comme le mécanisme d’action qui se produit depuis la partie réceptrice jusqu’à l’organe effecteur. Une explication physiologique de tremblement serait que, lorsque les terminaisons nerveuses thermo-sensibles du corps détectent une diminution de la température, elles le signalent à la région du cerveau responsable de la thermorégulation. En réponse, cette région du cerveau active les voies nerveuses qui aboutissent finalement à l’induction de contraction musculaire oscillante involontaires. C’est dans ce contexte, que le cours de physiologie de relation a été conçu.

Le cours conçu traite plusieurs aspects fonctionnels, 7 chapitres au total, commençant par la partie somesthésie et s’achevant sur des bases neurobiologiques des comportements émotionnels et agressifs.

Le cours "Physiologie Des Relations " vise à :

Aborder les sensibilités somatiques et viscérales à l’origine des régulations cognitives et végétatives.

- Ces compétences, que vous allez construire progressivement en maîtrisant des savoirs, en mettant en œuvre des savoir-faire et en le faisant avec un savoir-être de professionnel.

* En terme de connaissances :

- A apprendre à l’étudiant la notion de la somesthésie et la différencier avec les fonctions sensorielles.

- Connaître la fonction motrice et sa relation avec les réflexes.

- Différencier entre les fonctions téléceptives et les fonctions chémoceptives.

- Comprendre les notions de base de portant l'éveil/sommeil, sur fonctionnement de la mémoire et sur le comportement émotionnel et agressif.

* En termes de savoir-faire : à vous entrainer à pratiquer en séance de travaux pratique sur :

* Dessin d’une coupe sagittale.

* En termes de savoir-être : vous sensibiliser au respect des exigences d'un commanditaire (spécificités de travail au , contraintes de fonctionnement, ...).

Les principes marketing sont importants pour le succès de toute entreprise,car ils aident les entreprises à comprendre les besoins et les désirs des consommateurs et à créer des offres attrayantes qui répondent à ces besoins et désirs.

Les principes du marketing aident également les entreprises à communiquer efficacement avec les consommateurs et à établir des relations avec eux.

Les principes marketing sont des outils puissants qui peuvent être utilisés pour créer des offres attrayantes pour les consommateurs et favoriser le succès des entreprises. Comprendre ces principes est essentiel pour toute personne souhaitant travailler dans le marketing ou la gestion d'entreprise.La sociologie des organisations est une branche de la sociologie qui étudie comment les membres d'une organisation (les acteurs) construisent et coordonnent des activités collectives organisées.

Elle peut aussi se définir comme une science sociale qui étudie des entités particulières nommées organisations, ainsi que leurs modes de gouvernance et interactions avec leur environnement, et qui applique les méthodes sociologiques à l'étude de ces entités. Elle contribue notablement aux sciences du management.